ポリファーマシー(Polypharmacy)とは?

ポリファーマシーの定義

- 必要以上、または多数の薬(わが国では一般的に6種類以上)を服用している状態

- 薬の相互作用や飲み間違い、飲み忘れなどにより正しく薬を飲めなくなること

ポリファーマシーの原因

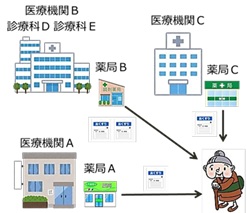

- 複数の病気、複数の医院や診療科の受診により、処方薬全体の把握が困難になる

- 処方される薬の種類が増えたり、同じ成分の処方が多くなったりする

- 内服薬が増えることにより薬同士の相互作用が起こる可能性が増える

- 高齢になると、加齢による身体的・精神的機能の低下とともに複数の慢性疾患にかかり、飲む薬が多くなってくる(例 高血圧・糖尿病・脂質異常症・心不全など)

- 健康の為と思い自己判断で健康食品、サプリメント、市販薬、漢方薬などを使用しさらなる薬剤量の増加と相互作用を生み出す

ポリファーマシーの問題点

- 副作用の増加(眠気、ふらつき、認知機能の低下など、肝・腎機能障害など)

- 薬剤相互作用による健康被害(血圧や血糖値の急激な変化、食欲不振、便秘など)

- 服薬アドヒアランス(服薬遵守)の低下(飲み忘れ・飲み間違い)

- 医療費の増加(不要な薬が多いと経済的負担も大きい)

- 入院や転倒リスクの増加(副作用による転倒や食欲低下による)

ポリファーマシーの対策

- お薬手帳を1冊にまとめて、受診時に必ず医師や薬剤師に見せる

- 医療機関や薬局をなるべく集約化する

- かかりつけ医・薬局を持って、処方されているお薬の情報を把握してもう

- 処方されている薬が今も必要かを医師や薬剤師と常に確認し、不要な薬は減らす

- 自分の病気を把握し、どの薬が何の目的で処方されているのかを理解する

- 自己判断で薬剤の調整をしない

かかりつけ医の役割

1. 薬の適正処方・処方整理

• 患者の処方薬全体を把握し、重複・不要な薬を減らす

• 「この薬、本当に必要?」を定期的に確認

2. 他の医療機関との連携

• 他の医療機関の処方を確認し、薬の重複や相互作用をチェック

• 「かかりつけ薬局」と連携し、処方の適正化を進める

3. 生活習慣の指導

• 症状によっては薬に頼るのではなく、運動や食事療法を提案

4. お薬手帳の活用を勧める

• 複数の医療機関を受診する患者に、1冊にまとめたお薬手帳を持ち歩くよう指導

• 他の医療機関の医師や薬剤師が処方を確認しやすくなる

• 患者の処方薬全体を把握し、重複・不要な薬を減らす

• 「この薬、本当に必要?」を定期的に確認

2. 他の医療機関との連携

• 他の医療機関の処方を確認し、薬の重複や相互作用をチェック

• 「かかりつけ薬局」と連携し、処方の適正化を進める

3. 生活習慣の指導

• 症状によっては薬に頼るのではなく、運動や食事療法を提案

4. お薬手帳の活用を勧める

• 複数の医療機関を受診する患者に、1冊にまとめたお薬手帳を持ち歩くよう指導

• 他の医療機関の医師や薬剤師が処方を確認しやすくなる

かかりつけ薬局の役割

1. 服薬状況の把握とチェック

• 処方された処方薬全体を確認し、飲み合わせの確認や重複を防ぐ

• 「この薬最近変わりましたね。どうですか?」と聞くことで、副作用の早期発見に繋がる

2. ポリファーマシーのアラート機能

• かかりつけ薬局なら、複数の医療機関からの処方薬を一括管理できる

• 医師と連携し、不要な薬の削減を提案

3. 患者へのわかりやすい説明

• 「この薬は何のための薬?」という疑問に答え、自己判断での中断や市販薬の併用を防ぐ

• 飲み忘れが多い人には、一包化(朝・昼・夜ごとにまとめる)を提案

4. お薬手帳の活用推進

• 患者にお薬手帳の持参を促し、他の薬との飲み合わせを確認。

• 電子版お薬手帳を活用し、より便利に管理できるよう支援。

• 処方された処方薬全体を確認し、飲み合わせの確認や重複を防ぐ

• 「この薬最近変わりましたね。どうですか?」と聞くことで、副作用の早期発見に繋がる

2. ポリファーマシーのアラート機能

• かかりつけ薬局なら、複数の医療機関からの処方薬を一括管理できる

• 医師と連携し、不要な薬の削減を提案

3. 患者へのわかりやすい説明

• 「この薬は何のための薬?」という疑問に答え、自己判断での中断や市販薬の併用を防ぐ

• 飲み忘れが多い人には、一包化(朝・昼・夜ごとにまとめる)を提案

4. お薬手帳の活用推進

• 患者にお薬手帳の持参を促し、他の薬との飲み合わせを確認。

• 電子版お薬手帳を活用し、より便利に管理できるよう支援。

まとめ

ポリファーマシーは高齢者や慢性疾患の患者様にとってとても重要な課題です。薬が増えることでリスクも増加するため、「本当に必要な薬か?」 を定期的に見直し、適切な服薬管理を行うことが大切です。多いからといって本人判断で勝手にやめてしまうことはリスクが高いので医師・薬剤師に相談しましょう。

当院では、通院先を集約化することで問題点の全体像の把握がしやすくなり、地域の皆様の生活の質の向上、医療者の負担軽減、効率の良い診療ができるのではないかと考えています。慢性の便秘・慢性の咳など、同じ理由で複数の医療機関から似たような処方をされている方を見かけます。どちらがその症状の管理をしているのか、どちらの処方薬が効果をもたらしているのか、誰もわかっていないことが多々あります。一度かかりつけ医・薬剤師に相談してみることを提案します。そのような方は一度情報を整理する必要があるため、転医をご希望であれば紹介状を持っての受診をお勧めします。

当院では、通院先を集約化することで問題点の全体像の把握がしやすくなり、地域の皆様の生活の質の向上、医療者の負担軽減、効率の良い診療ができるのではないかと考えています。慢性の便秘・慢性の咳など、同じ理由で複数の医療機関から似たような処方をされている方を見かけます。どちらがその症状の管理をしているのか、どちらの処方薬が効果をもたらしているのか、誰もわかっていないことが多々あります。一度かかりつけ医・薬剤師に相談してみることを提案します。そのような方は一度情報を整理する必要があるため、転医をご希望であれば紹介状を持っての受診をお勧めします。