炎症性腸疾患(IBD)

ページ内目次

潰瘍性大腸炎とクローン病は、いずれも慢性的な腸の炎症を特徴とする炎症性腸疾患(IBD)に分類されます。明確な原因は特定されておらず、免疫異常や遺伝的要因、環境要因が関与していると考えられています。

潰瘍性大腸炎

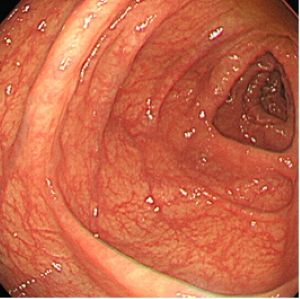

正常大腸の内視鏡画像

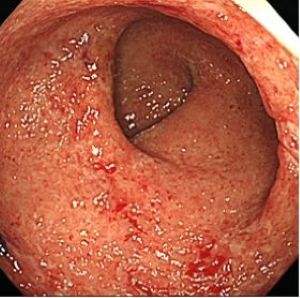

潰瘍性大腸炎の内視鏡画像

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症や潰瘍が生じる疾患で、寛解と再燃を繰り返します。潰瘍性大腸炎は、炎症が進行すると腸の壁が傷つき、出血や下痢、腹痛などの症状を引き起こします。

潰瘍性大腸炎の原因はまだ解明されていませんが、免疫系の異常が関係していると考えられており、自己免疫反応によって腸粘膜に炎症を起こすとされています。また、遺伝的な要因や環境要因(ストレス、食生活、感染症など)も発症に関与している可能性があるとされています。

当クリニックでは、クローン病や潰瘍性大腸炎の診断・治療を行い、患者様の生活の質(QOL)を向上させるためのサポートを提供しています。

症状がひどくなると、生活に支障をきたすことがありますが、症状が軽度であれば日常生活に大きな影響を与えないこともあります。

潰瘍性大腸炎の原因はまだ解明されていませんが、免疫系の異常が関係していると考えられており、自己免疫反応によって腸粘膜に炎症を起こすとされています。また、遺伝的な要因や環境要因(ストレス、食生活、感染症など)も発症に関与している可能性があるとされています。

- 主な症状:下痢、血便、粘血便、腹痛、発熱、貧血

- 治療:5-ASA製剤、ステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤、手術(重症例)

当クリニックでは、クローン病や潰瘍性大腸炎の診断・治療を行い、患者様の生活の質(QOL)を向上させるためのサポートを提供しています。

症状がひどくなると、生活に支障をきたすことがありますが、症状が軽度であれば日常生活に大きな影響を与えないこともあります。

診断

潰瘍性大腸炎が疑われる場合、通常下記のような検査で診断を行います。

- 血液検査:炎症の有無、貧血の有無、栄養状態の有無などを調べます。

- 便検査:感染症(菌の有無)や出血の有無を調べます。

- 内視鏡検査:腸内の様子を直接観察し、炎症や潰瘍の有無を確認します。

- 生検:内視鏡で組織採取し病理学的に診断を行います。

潰瘍性大腸炎の治療と経過観察について

当クリニックでは、潰瘍性大腸炎の患者様に対し、個々の症状や病状に最適な治療法を提供しています。潰瘍性大腸炎は慢性的な病気であり、適切な治療と経過観察を行うことで、症状の緩和や生活の質の向上が可能です。以下に、当クリニックで行っている治療と経過観察の方法についてご説明いたします。

治療方法

潰瘍性大腸炎の治療は、症状の程度や病状の進行具合に応じて個別に調整されます。主な治療法は以下の通りです。

- 薬物療法

抗炎症薬:炎症を抑えるために使用する薬です。軽度の症状の場合、5-ASA製剤などが用いられ、症状の改善を目指します。

ステロイド薬:急性の炎症を抑えるために短期間で使用することがあります。効果的に症状を緩和しますが、長期使用は避けることが望ましいです。

免疫抑制薬:免疫系の異常な反応を抑えるために使用します。長期的な治療に役立ち、再発防止に効果があります。

生物学的製剤:免疫系をターゲットにした新しい治療法で、症状が改善しない場合に使用されます。特に重度の症例に有効です。 - 手術療法

薬物治療が効果を示さない場合や、病状が進行して腸に重篤な障害が生じた場合、腸の一部または全体を切除する手術を行うことがあります。

経過観察

潰瘍性大腸炎は慢性疾患であり、定期的な経過観察が重要です。治療経過をしっかりと確認し、症状の再発や新たな問題がないかをチェックするために、以下の方法で定期的なフォローアップを行います。

- 定期的な診察:症状の進行や改善具合をチェックするため、定期的に通院していただきます。症状の変化や新たな問題がないかを確認し、治療内容を調整することがあります。

- 内視鏡検査:内視鏡を使って腸内の状態を直接観察し、炎症の程度や潰瘍の有無を確認します。症状が改善した場合でも、定期的な内視鏡検査を通じて、潜在的な問題を早期に発見することができます。また、罹病期間が長くなると大腸がんのriskになることが分かっているため、がんのスクリーニング目的も兼ねています。

- 血液検査:炎症マーカーや貧血の有無を調べるため、薬の副作用の有無の判断のために血液検査を行います。病状の進行具合を把握し必要な治療を迅速に開始できます。

- ライフスタイルのサポート:食事指導やストレス管理の方法など、生活習慣を改善するためのサポートも行います。患者様一人ひとりに合わせたアドバイスを提供し、症状の悪化を予防します。

まとめ

潰瘍性大腸炎は、適切な治療と定期的な経過観察により、多くの方は症状のコントロールが可能な病気です。治療法は進行状況や症状に応じて個別に調整しますので、ぜひお気軽にご相談ください。当クリニックでは、専門的な知識と経験を持った医師が、患者様一人ひとりに寄り添い、最適な治療をご提供いたします。状態の悪化がある場合、外来コントロールが困難な場合は速やかに総合病院に紹介させていただき連携して治療をしていきます。

クローン病

クローン病は、口から肛門までの消化管のどの部位にも炎症が発生する可能性のある疾患です。特に小腸や大腸で多く症状を認めます。粘膜から筋層まで全層に炎症が起こり潰瘍や炎症を引き起こします。

- 主な症状:腹痛、下痢、出血、体重減少、発熱、肛門病変・瘻孔症状(痔瘻など)

- 治療:食事療法、薬物療法(5-ASA製剤、ステロイド、免疫調節薬、生物学的製剤)、手術療法(重症例)

診断

クローン病が疑われる場合、通常下記のような検査で診断を行います。

病変が大腸の場合は大腸内視鏡検査、小腸の場合は総合病院などで小腸内視鏡検査や小腸造影検査を行うのが通常です。

- 血液検査:炎症の有無、貧血の有無、栄養状態の有無などを調べます。

- 便検査:感染症(菌の有無)や出血の有無を調べます。

- 内視鏡検査:腸内の様子を直接観察し、炎症や潰瘍の有無を確認します。

- 生検:内視鏡で組織採取し病理学的に診断を行います。

- CT:瘻孔や膿瘍の可能性がある場合はCTにて身体の断面像を撮影します。

病変が大腸の場合は大腸内視鏡検査、小腸の場合は総合病院などで小腸内視鏡検査や小腸造影検査を行うのが通常です。

クローン病の治療と経過観察について

クローン病は、消化管のどの部分にも炎症が起こりうる慢性的な病気です。症状の程度や発症部位は人それぞれ異なりますが、当クリニックでは患者様に最適な治療を提供し、症状の管理と生活の質の向上を目指しています。クローン病の治療と経過観察について、以下のようにご説明いたします。

治療方法

クローン病は慢性の病気ですが、早期に適切な治療介入を行うことで症状をコントロールし、増悪・再燃を予防することができます。治療方法は個々の症例に合わせて選択されますが、主な治療法は以下の通りです。

- 薬物療法

抗炎症薬:クローン病の炎症を抑えるために使用されます。軽度から中等度の症状に対しては、5-ASA製剤が使われることがあります。

免疫抑制薬:免疫系が過剰に反応するのを抑えるために使用されます。これにより、炎症の発生を予防したり、症状を和らげたりします。

生物学的製剤:免疫系の特定の反応をターゲットにした新しい治療法です。中等度から重度のクローン病に有効で、症状の緩和や再発防止に役立ちます。

ステロイド薬:急性期の炎症を抑えるために使用されることがありますが、長期使用は副作用のリスクがあるため、短期間での使用が推奨されます。

栄養療法:特に小腸に病変がある場合は、消化をほとんど必要とせず・低残渣で易吸収性の成分栄養剤での栄養管理が腸管の負担を減らし栄養状態の改善に有効な場合があります。 - 手術療法

薬物療法で症状がコントロールできない場合や、合併症が発生した場合には手術を考慮することがあります。手術では、炎症がひどくなった腸の一部を切除することがありますが、完全に治癒することは難しいため、その後の治療や経過観察が重要です。

経過観察

クローン病は慢性疾患であり、定期的な経過観察が欠かせません。適切なフォローアップにより、症状の再発や新たな問題を早期に発見し、治療を調整することができます。経過観察は以下の方法で行います。

- 定期的な診察:患者様の症状や治療効果をチェックするために定期的な診察を受けていただきます。病状の変化を把握し、必要に応じて治療法を見直します。

- 内視鏡検査:クローン病の進行状況を観察するために、内視鏡を用いて腸内の状態を確認します。炎症の程度や潰瘍の有無をチェックし、必要に応じて治療を調整します。病変部位が小腸主体の場合は、必要に応じ小腸内視鏡や小腸造影検査が必要になります、この場合は総合病院で施行されます。

- 血液検査:炎症の程度や栄養状態、貧血の有無などを確認するために血液検査を行います。これにより、病状の進行具合を把握し、早期に適切な対応を取ることができます。

- ライフスタイルのサポート:クローン病はストレスや食事が症状に影響を与えることがあります。患者様には食事指導やストレス管理のアドバイスを行い、生活習慣の改善をサポートします。

まとめ

クローン病は適切な治療と定期的な経過観察によって、症状のコントロールが可能な病気です。当クリニックでは、患者様一人ひとりに合わせた治療計画を立て、症状の改善を目指します。また、クローン病は生活習慣やストレスが関係しているため、総合的なサポートを提供しています。症状や治療に関してご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

当クリニックでの診療体制

潰瘍性大腸炎・クローン病とも、安定していればクリニックでの経過観察が可能です。慢性疾患であり、寛解・増悪を繰り返す疾患でもあるため安定していれば当院で、悪化があれば総合病院で、適切な病診連携ができれば患者様のQOLも維持できることと思います。定期的な点滴製剤での受け入れは困難ですが、安定した自己注射製剤使用中の方は受け入れ可能です。必要時ご相談ください。